本次工作坊為2023年「意外的訪客——博物館裡的藝術家講師計畫」的延續,與害喜影音綜藝合作執行,博物館課程第三篇!希望藉由工作坊引導學生思考台灣歷史中不同的社會氛圍與恐懼,從史料中揀選合適素材,轉換為具有時代象徵的「怪獸」。

合作博物館:國立臺灣歷史博物館

講師:藝術家 王懷遠

用創作開啟歷史對話,博物館裡的藝術家

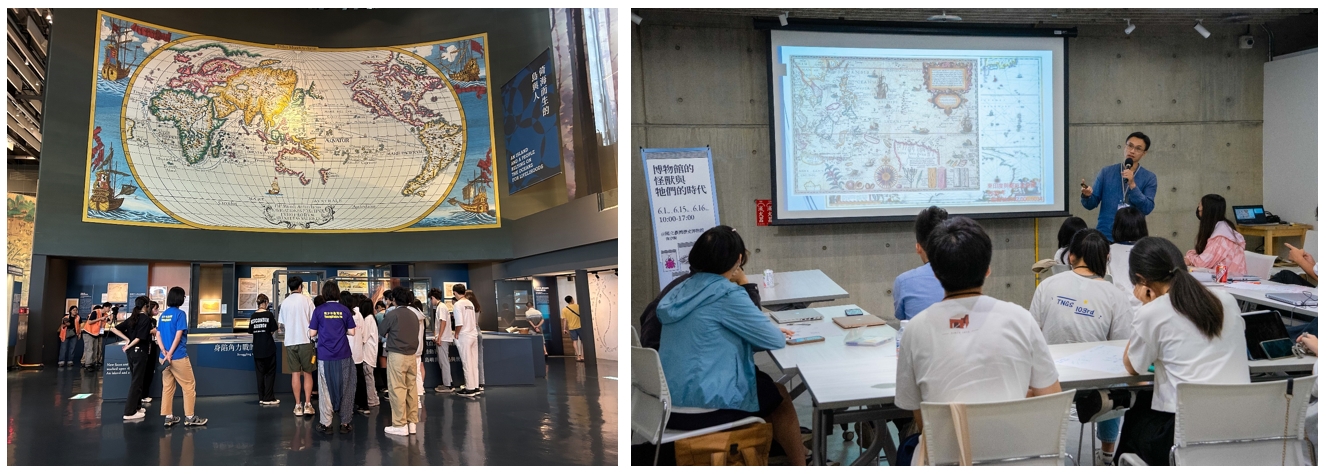

工作坊一共三天,跨週舉行。除了有藝術家分享創作的轉化,跨週的安排是為了讓資料蒐集時間可以更充裕,請同學們針對族群之間的關係、人與人之間的關係、特定的歷史物件與用具,進行深入研究。臺史博的研究員孟欣建議選擇以17世紀的大航海時代做基礎,當時的台灣也正好擁有最多異文化交會的時刻:原住民、漢人、荷蘭人、日本人等,帶著各自的文化、信仰、產業活動,在台灣島上相遇、交流;因此,整個工作坊就就從常設展「斯土斯民:臺灣的故事」的導覽開始,藉由實際的物件,認識臺灣百年來的歷史變化。

有怪獸出沒,隱藏其中的歷史事件

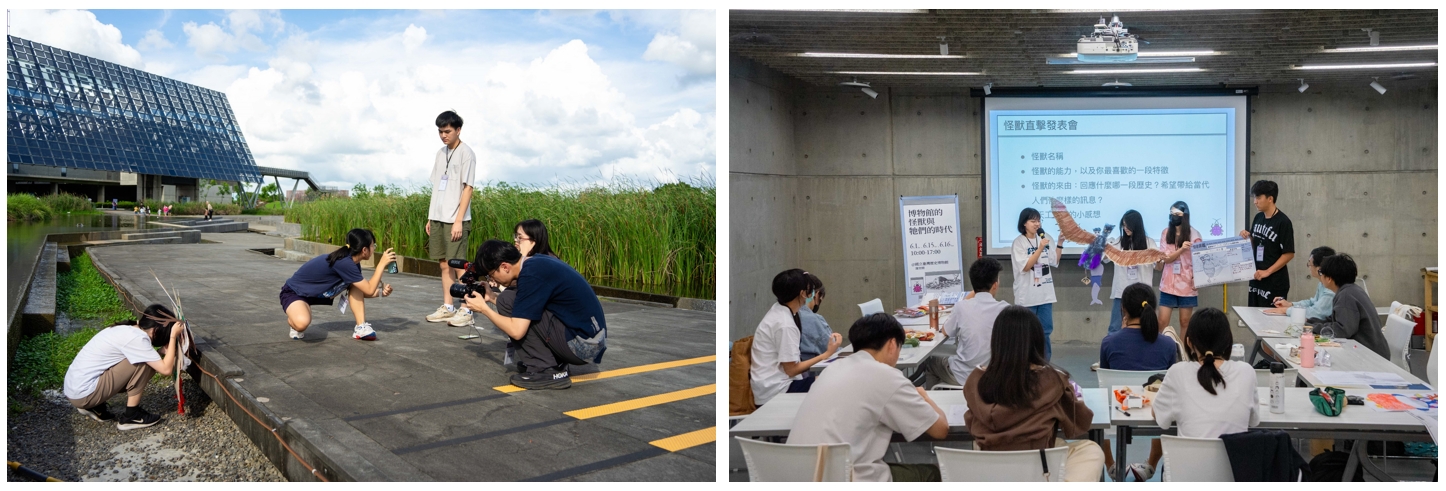

「哥吉拉作為日本社會在二戰後對於核子武器的恐懼與反思象徵,那在台灣的不同歷史時代裡,伴隨當時人民的情緒與反應,我們會看到什麼樣的怪獸呢?」藝術家王懷遠以這樣的想法作為藝術轉化的 出發點,接著,以哥吉拉電影為片例,呈現角色設定與歷史事件間的關聯,例如:哥吉拉頭部的形狀可能與核爆後的蕈狀雲有關;哥吉拉身上的凸起疙瘩則隱射輻射汙染造成身體突變的狀況,以此說明怪獸誕生的背後,往往承載著特定時代的人民生活狀況、恐懼與希望,及不同群體間的互相影響。除了哥吉拉的案例,老師也分享了其他的怪獸傳說如:麒麟颶、魔蛇、以及孤奴,讓同學練習查詢相關文獻,進而回推產生這些怪獸的時代氛圍與人民生活。

選定怪獸產地,認識臺灣的大航海時代

知道怪獸如何誕生後,同學開始構思他們心目中的怪獸形象。工作坊以臺灣的大航海時代、荷蘭人來台的時代為區段,同學自由地回到博物館展區中,尋找他們有興趣的展品,拍攝下物件與文字描述,並回家進一步蒐集相關的歷史事件,更加了解物件背後的歷史意義,代表的時代氛圍與族群關係,進而思考:在這樣的環境下,如果誕生一隻怪獸,他會長成怎麼樣呢?他跟當時的人怎麼互動?他有哪些特徵與能力?這時候就是考驗同學腦洞大開的能力!

讓怪獸活起來,每個細節都象徵著時代的縮影

透過對歷史事件的理解,小組開始製作實際的紙板怪獸、撰寫目擊報告,繪製怪獸圖鑑,甚至為怪獸拍一則短影音!有小組關注荷蘭人來台後對原住民生活的影響,將怪獸取名為「布魯轟」,除了表明槍砲聲的轟隆外,其外在形象融合了當時黃牛的牛角、被大量獵殺的梅花鹿鹿角、以及令人難以忽視的大量彈孔傷痕,表現了該時代的氛圍與歷史現象,主要的吐火技能也象徵著原住民部落被放火燒掉的憤怒;另一組同學則從荷蘭人的觀點出發設計怪獸「430三頭巨鷹」,其外型特徵包括:三頭、老鷹、鯨尾等設計,呈現當時海上而起的各方勢力,其實讓當時的荷蘭人備感壓力,而腳上的聖經、羽尾釋放香料粉末等細節,也暗示了當時的傳教風氣與海上貿易的興盛。

從物件到怪獸,傳達給當代人的意義

經過三天的工作坊,同學發現本來存在於歷史課本中的事件,在博物館中以能夠乘載故事的物件呈現,變得更加貼近生活,而在藝術家的帶領下,同學們練習消化所吸收到的歷史事件素材,透過塑造怪獸個性、能力、及外在特徵等藝術轉化的過程,嘗試回到當時的情境,找到當代人如何回應該段歷史的新視角;隨著怪獸誕生,同學們彷彿踏進台灣歷史裡多元文化交會的時刻,也在不同角色與立場中看見歷史不只有一種書寫路線,甚至可以透過創作打開更多詮釋與理解的角度。

相關連結|

■意外的訪客—

博物館裡的藝術家講師計畫