「青少年X藝術家X博物館⋯⋯如何有更多可能性?」帶著這個提問,青少年發聲網與害喜影音綜藝共同策劃了「意外的訪客」計畫,邀請青年藝術家探索全台地區不同博物館資源,開發青少年學習活動。後續邀請其中三位藝術家將提案發展為完整的工作坊課程,並透過博物館提供館舍資源與專業內容的協助,確保藝術家奔放的創作思考能與館舍主軸相互結合;將焦點放在青少年作為學習主體,致力於打造一個藝術家與博物館合作的全新教學方案。

合作博物館:國立臺灣博物館

講師:藝術家 陳姿華

當藝術家遇見博物館:一場多方協作的嘗試

具有魯凱族身份的影像創作者陳姿華(Uselrepe)走進國立臺灣博物館(下稱臺博館)時,發現自己對於館內典藏的原住民歷史影像深感興趣。她看著日治時期以原住民作為拍攝對象的照片,思考拍攝與被攝者間的權力關係如何影響影像內容。而青少年能如何重新理解這樣的權力關係呢?此刻的我們從殖民者所留下的照片裡,又可以感受到什麼樣的歷史現場?

這是一個由藝術家、博物館及開發團隊三方協作的細緻任務。姿華以藝術家的創作思考丟出各種教學靈感:為了讓青少年更貼近情境,決定讓外星人來佔領地球,成為全新的殖民者角色。伴隨著佔領時間的拉長,外星人與這群地球人青少年之間,也逐漸衍生出不同樣貌的權力圖像。這些天馬行空的想像設定,透過與臺博館團隊共同討論,找到得以和館藏研究串連起來的路徑。在藝術家設計課程環節時,發聲網與害喜影音的夥伴也不時提醒著操作的可能性、是否會誤導青少年對歷史的理解等等細節。

透過藝術家、博物館員以及青少年教育工作者從彼此專業領域出發,多次討論後決定以日治時期人類學者 森丑之助的照片為核心,開展對於殖民與攝影中權力關係的雙重討論,發展出「快門按下的前兩分鐘」工作坊。

在快門按下以前:原住民歷史影像激發新創意

「當一張影像被拍攝時,鏡頭的兩端各自代表著什麼身份?那些被保存下來的歷史影像,又透露了什麼樣的時代訊息?」

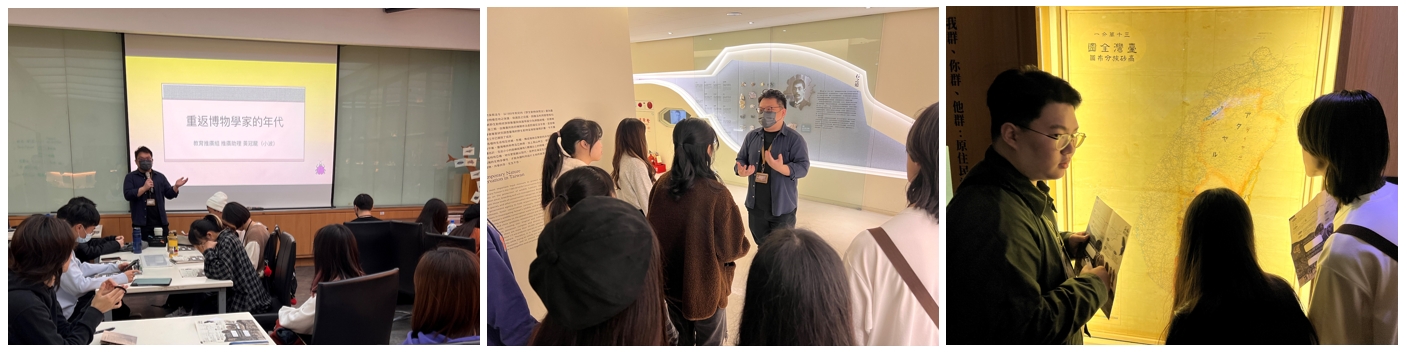

帶著這樣的提問,工作坊首先帶領學生走訪「發現臺灣」展廳,認識博物學的起源,以及日本殖民時期的人類學家森丑之助在如何在台灣進行田野調查。透過館方教育推廣組 冠龍老師的導覽,學生了解到日本如何以殖民者的視角引入人類學、博物學記錄臺灣;臺博館的研究員安琪老師透過論文案例,帶領學生看見了不同於人類學式的攝影,如軍方、管理者角度所呈現的多種原住民樣貌,進一步思考影像「是誰拍攝」、「拍攝的目的」、「拍攝的後製與篩選」等細緻的生成過程。

接著,由藝術家姿華引導學員們如何觀察 森丑之助攝影中的原住民,正在從事的活動、身型姿態、穿著的服飾等,以及當時使用的相機設備及拍攝時間,讓學員們對於拍照過程可以進行更全面的想像。課程中也請學生們在閱讀 森丑之助的田野日記《生番行腳》的段落、以及館方推薦的相關文本,並對於這些照片進行初步的分享討論。

「快門按下前兩分鐘」工作坊的概念源於日本殖民時期的相機設備,在每次按下快門後都需要經歷一段等待時間。因此,姿華邀請學生分組並看著照片想像:「森丑之助按下快門的前兩分鐘,照片裡的人們在做什麼?他們說了什麼?」一起進行角色扮演,重新演繹影像中定格的歷史場景。

談日本殖民歷史卻出現外星人?藝術家腦洞大開的想像

談日本殖民歷史卻出現外星人?藝術家腦洞大開的想像

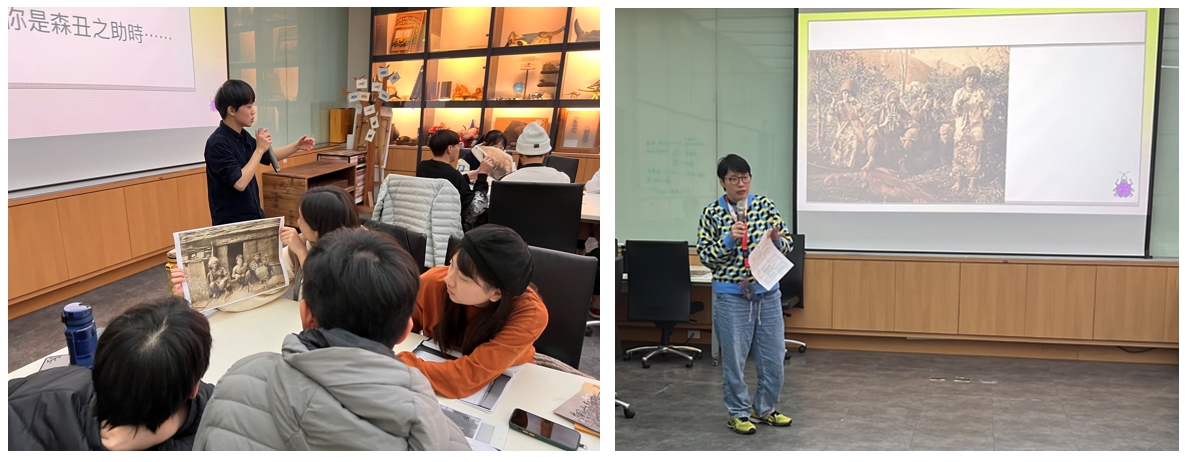

下半場,藝術家姿華安排了一個令人意外的轉折:將森丑之助替換成外星人,當外星人佔領了地球時,工作坊的這群學員們對於外星人進行田野調查的拍攝該如何呈現「地球人」的樣貌呢?

這個看似荒謬無厘頭的設定,實則巧妙地將歷史情境轉化為當代隱喻。當學生假想外星人侵略地球時,一個強而有力、不請自來的外來入侵者將如何與本地生活社群互動?伴隨著外星人殖民的時間越來越長,與地球人互動的變化,是否也連帶影響了如何呈現自我的形象?透過藝術家的設定轉化,殖民者的意象不再是遙遠歷史中的一頁,而青少年也得以重新思考被攝者所面臨的處境與權力關係。

在藝術家與臺博館方的合作下,歷史不只是遙遠的過去與陳舊的檔案,反而成為反映當代議題的明鏡。在腦力激盪之餘,不忘緊緊貼合史實,透過不同情境擴展青少年的想像力,在過程中不僅學習同理並看見更廣闊的世界。這也「意外的訪客」計畫最珍貴的地方:讓藝術創作者的獨特視角,為博物館教育注入新的可能性,透過雙方共同協作,一同為青少年打開認識歷史的嶄新視角。

相關連結|

■意外的訪客—

博物館裡的藝術家講師計畫